黄庭坚书法艺术赏析:探索古人笔下的韵味

黄庭坚的书法艺术和书法理论

宋代书法艺术,承唐继晋,上续五代,开创了一代新风。宋四家为苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄四人,尚意之风为其鲜明的时代特征。宋书不是简单否定唐人,也不是简单回归晋人,禅宗“心即是佛”、“心即是法”,影响了宋人的书法观念,而诗人、词人的加入,又给书法注入了抒情意味。不断打破了前人法度,专门注重意趣,强调主观表现,从而开辟了新的道路。黄庭坚就是其中的一位,他字鲁直,号山谷道人、涪翁,北宋诗人、书法家,江西分宁(今江西修水)人,治平元年(1065年)进士。以校书郎为神宗实录检讨官,迁著作郎。他与张耒、晁补之、秦观同游与苏轼门下,称为“苏门四学士”,开创江西诗派。宋代书界巨擘,《宋史》称其“善行、草书,楷法奕自成一家”,列宋四家之二,著作有《山谷题跋》。

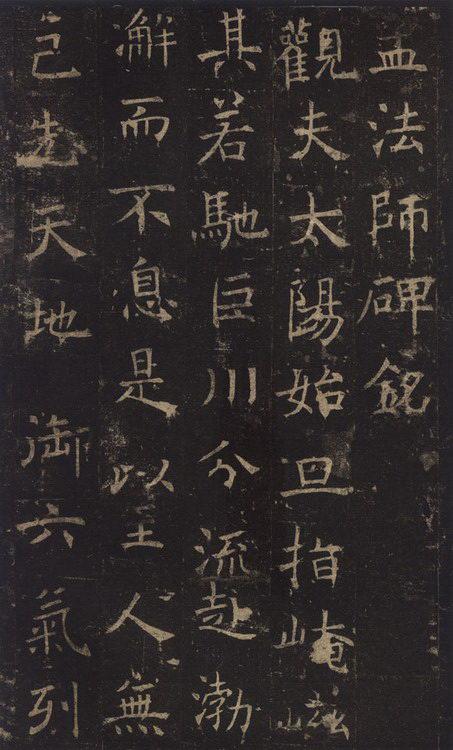

黄庭坚书法早年学周越,但未脱尽俗气,经过不断学习,并受苏轼的影响,黄字的挺拔拓展的风姿,完全融会了苏轼书法精神,他求变创新,博采众长,走向独特的艺术风格。黄庭坚楷书很见造诣,初学唐代褚遂良、薛稷,后学颜鲁公,他谓之“楷法欲如快马入阵”,所以他楷书饶有生气,无丝毫板滞气,行笔穏健、雄放飘逸、结体严谨,其代表作品有《伯夷叔齐庙碑》、《头陀赞》等。

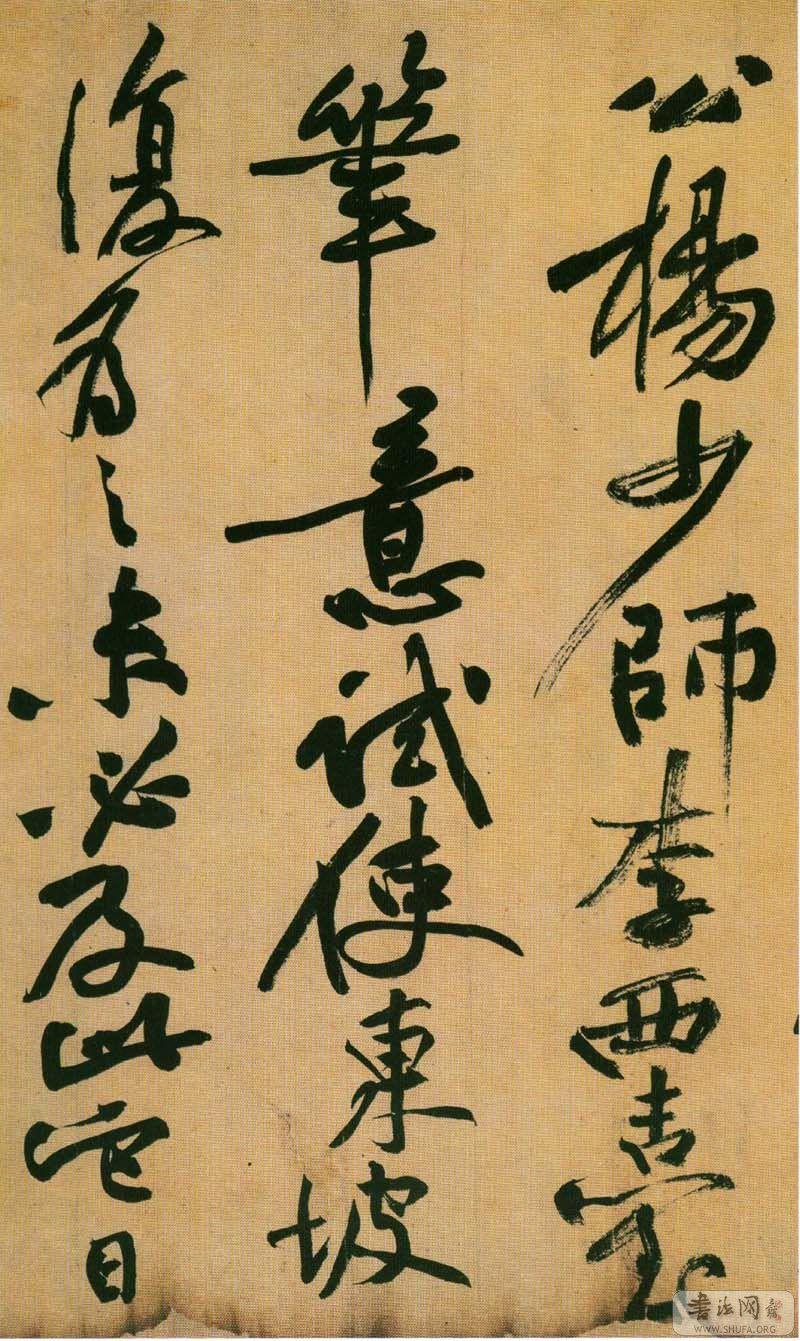

黄庭坚行书成就相当高, 是宋代尚意书风的代表之一。他除受苏轼影响外,师法二王和颜真卿、杨凝式。广泛吸取篆意隶法,得《瘗鹤铭》《石门铭》的真趣.晚年贬官四川,入三峡见船夫荡桨,拔棹,得以启发,有了更大的发挥,用笔以侧险取势,纵横奇崛,中宫收敛,横画斜长,绝不平直,逆入藏锋,竖画曲虬不正,高低起伏极尽夸张,点画曲屈前倾,长撇长捺一波三折,如荡桨行舟,一张一弛,起笔有抖擞习气,笔势苍劲,意态纵横,中心收紧, 四面放射的结构尽显风神俊杰, 人们称为“辐射体”。宋张纲在《华阳集》里评黄庭坚行书“但见其行草变态纵不偿失横,势若飞动,而风韵尤胜,非得夫翰墨三昧”。赵希鹄《洞天清录》云:“山谷悬腕书,深得《兰亭》风韵;然行不及真,草不及行。”冯班《钝吟书要》云:“黄山谷纯学《瘗鹤铭》,其用笔得之周子六维论文网毕业论文http://www.Lwfree.cn/发,故遒健;周子发俗,山谷胸次高,故遒健而不俗”。《广艺舟双楫》云:“山谷行书,虽昂藏郁拔,而神闲意秾,入门自媚;若其笔法瘦劲圆通,则自篆来。黄庭坚的书法线条强调笔画的方折,锋利锐劲,其间加入了提按顿挫,这就打破了线条的板滞, 使单纯的线条在形式上富有颤动的变化,这种对线条的把握,如果不好的话,往往会剑拔弩张,火性外露。黄字之所以避开了书法上的这种固有禁忌,则在笔法上有了相应的变化:把原有的重使转折的线条加力以顿挫,形成一个个小小的面积,在顿挫中由于用墨的积累而把锋利的线条削弱了, 有的时候还会偶尔会用圆笔。纵横交叉的构成,用力时,内蕴万钩,劲挺坚韧;放松时,借助惯性,从容纵逸。融会贯通于心中,笔端腾跃,字外求法,其小行书以书札为主,自然秀挺。大行书用笔圆厚沉著,极有气势。其代表作有《松风阁诗》、《黄州寒食诗跋》、《经伏波神祠诗》、《明赞诗后题》、《西山碑》等。

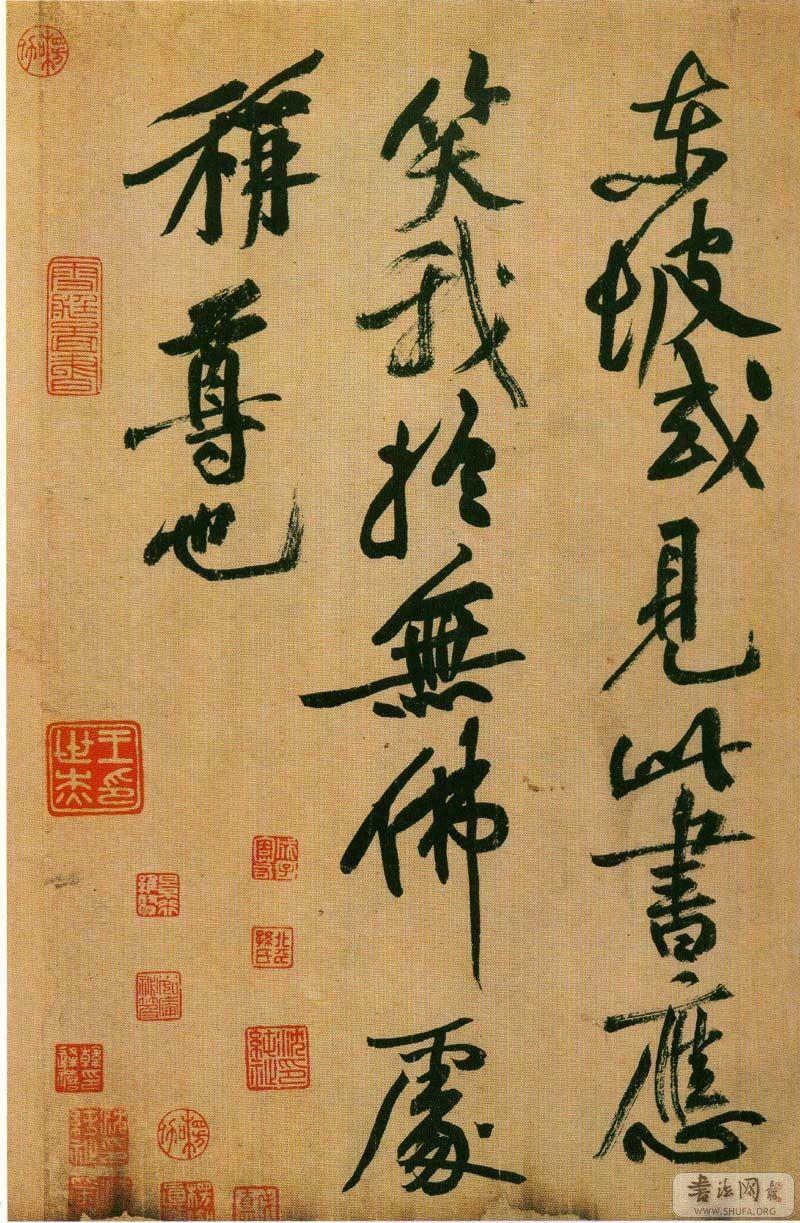

黄庭坚书法最突出的要算是草书了, 他的草书在宋朝是第一流的,其草书笔力遒劲婉美,线条畅达,体势纵横开阖,圆劲灵动,气韵凝练雄浑。其谓之:“草法欲左规右矩。”黄庭坚草书以真书为基础,其曰:“欲学草书, 须精真书, 当知下笔向背则识草法, 草书不难矣。”《宋史·黄庭坚传》记载:“余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史,僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”他坚持长期学习草书,四十七岁时,才觉得“三十年作草,今日仍似造妙入微。”黄庭坚被贬黔州、戎州时期,他的书法日趋成熟,他深得草书真谛,在《书自作草后》写道:“绍圣甲在黄龙山中,忽得草书三昧。觉前所太露芝角,若得明窗净几,笔墨调利,可做数千卷。”晁补之称黄草书“章草似晋人,颠草似唐人”。李纲在《梁溪集》里说:“山谷晚年草书之妙,追步古人张颠、怀素。”袁文称:“本朝独黄太史三点多不作挑起,其便更遒丽,一代奇书也。”黄庭坚从怀素《自叙帖》真迹之中顿悟笔法,下笔飞动,草法大进,他自谓:“得草法于涪陵。”黄氏追踪怀素的草书章法,点画狼藉,大小错落,满纸云烟,却又有所突破。承沿怀素方法,几字合为一组又相对独立,并采用空间的穿插,挪移方法圆弧线短促,屈曲蛰伏。点与线,曲与直,斜与正的搭配产生了冷峭飞动的效果, 展现了线条的美质内涵,惬意畅快。宋代以后的历代学者,书论家,书家对黄庭坚的书法评价都很高。元好问说:“苏黄翰墨,片言只字,皆未名之宝,百不为多,一不为少。”解缙称:“清圆妙丽,引绳贯珠。”王澍在《虚舟题跋》里称:“山谷老人书多战掣,笔亦甚有习气,然超超元著比于东坡,则格律清挺矣,故当在东坡上。”康有为评:“宋人书以山谷为最,变化无端,深得《兰亭》三昧。至其神韵绝俗,出于《鹤铭》而加新理。他曾说:“入则重规迭矩,出则奔轶绝尘,曲尽书法矣。”一般草书者都以“真不入草”为准则,而黄庭坚敢于一反世俗而走向成功,他主张创新,在他笔下,新的草书形式产生了。姜夔对他十分推崇,赞他“草书之法,至是又一变矣!”晚年黄庭坚草书最为精纯,《李白忆旧游诗》就是晚年作品的代表作,通卷气势一泻千里,美不胜收,山谷之大草,用笔变急速为迟涩,故线条在圆融之外,更增加一分摇曳,如春风拂柳,正是山谷所谓“韵”者,此比之怀素的《自叙帖》、张旭的《古诗九首》,或有过之。

黄庭坚书法高超,书法理论也很精湛。他主张“入古出新”。学古而不泥古,在《题乐毅论后》说:“随人作计终后人,自成一家始逼真”。曾说“《兰亭》虽是真行书之宗,然不必一笔一笔为准。”认为应该学其精华,去其糟粕,在继承的基础上创新,黄庭坚在《跋与张载煦书卷后》中说:“凡学书欲先用笔。用笔之法欲双够回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力,古人学书不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。学字既成,且养于心中,无俗气然后可以作,示人为楷式。凡作字,须熟观魏晋人书,会之于心,自得古人笔法也。欲学草书,须精真书,知下笔向背,则识草书法,草书不难工矣。”独到的艺术主张反映了他的创新精神,黄庭坚认为读帖重于临帖,他非常强调“字外之功”。他曾反复申述过读书的重要性:“若使胸中有书数千卷, 不随世碌碌,则书不病韵。”(《跋周子发帖》)他认为学书要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,即使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳。所以他便特别推重苏东坡,曾说:“余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊发于笔墨之间,此所以他人终莫能及也。”黄庭坚还有一个重要的艺术美学思想, 就是主张书画文章以韵取胜的“重韵说”。他认为要韵胜,则须胸中有道义,又广以圣哲之学来充盈自己。他说:“凡书画当观韵。”黄氏参悟书法,在天地万物之间,并以禅悦涤荡心胸,以自然寄寓形骸。黄庭坚虽没有书法批评的专著,但从他的诗文, 书札与题跋及论书文章中完全烛照出他的书评理论体系。在《论书》中说:“余书姿媚而乏老气,自不足学。学者辄萎弱不能立笔,虽然笔墨各系其人工拙,要须韵胜耳。病在此处,笔墨虽工不近也。又学书端正则窘于法度, 侧笔取研往往工左尚病右。正书如右军《霜寒表》,大令《乞解台职状》,张长史《郎官厅壁记》,皆不为法度病其风神。至于行书,则王氏父子随肥脊皆有佳处,不复可置议论。近世惟颜鲁公、杨少师特为绝伦,甚妙于用笔,不好处亦妩媚,大抵更无一点一画俗气。比来士大夫惟荆公有古人气质而不端正,然笔间甚遵。温公正书不甚善,而隶法及端劲似其为人。”在《书赠福州陈继月》中说:“学书时时临摹,可得形似,大要多取古书细看,令入神,乃到妙处,唯用心不杂,乃是入神要路。”只有深得古人书法精髓,达到心手相应的境界,首先其书作要力求免俗,在他的诗歌、题跋、书论中有很多关于阐发“免俗”的议论。黄庭坚对前人书法的评价中,常以“无尘埃气”“超逸绝尘”为标准,如:“余尝评鲁公书,独得右军父子超逸绝尘处。”(《跋颜鲁公东西二林题西》)“余常论右军父子以来,笔法超逸绝尘;惟颜鲁公、杨少师二人。”(《书绘卷后》)“蔡明远帖,笔意纵横,无一点尘埃气,可使徐浩伏膺,沈传师北面。”(《跋洪驹父诸家书》)“见颜鲁公书,则知欧、虞、褚、薛未入右军之室;见杨少师书,然后知徐、沈有尘埃气。”(《跋王立之诸家书》)

黄庭坚注重提高自己的修养,不断增长知识,从根本上摆脱俗气,努力达到书法艺术的高境界。从这些论说中可以领悟到黄庭坚对艺术本质理解的深厚和他的创新思想。对拘泥古法而未能真正继承古代书法的传统,缺乏创新精神的书家,表示出不满并加以批评:如《跋东坡帖后》中说:“余尝论右军父子翰墨中逸气,破坏于欧、虞、褚、薛及徐浩、沈传师几于扫地,惟颜尚书、杨少师尚有仿佛,比来苏子瞻独近颜、杨气骨,如《牡丹贴》,甚似白家寺壁。百余年后,此论乃行尔。”别人不敢为,而黄庭坚敢于冲破藩蓠,挥写出新颖独特的面貌来,黄庭坚用双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔。他认为这样易得力。后又主张:“高执笔,令腕随己意左右,然后观入字格,则不患其难矣,异日当成一家之法焉。”我不得不被黄氏的创新所叹服。

褚遂良的艺术创作价值

唐代有高度发展的文化,就这种文化的总体来说,是高于以前任何一个时代的。在这种文化的熏陶之下,涌现了一大批一流的政治家、文人、鉴赏家,他们礼貌周到,谈吐隽雅,有极好的艺术修养和高尚的审美情趣。

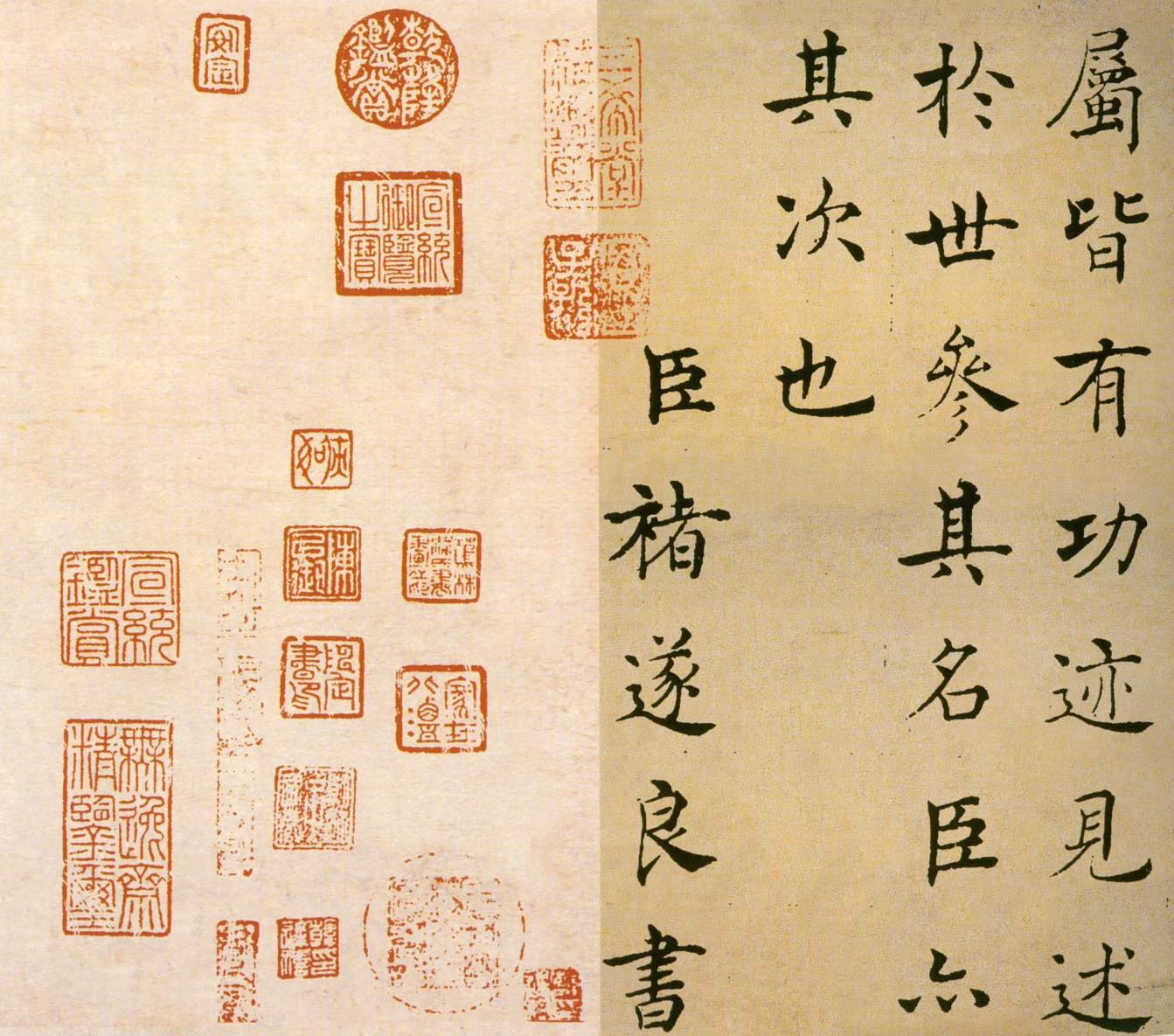

艺术史研究的目的——像沃尔夫林《艺术史原理》中所说的——就在于把风格设想为一种表现,一种时代与一个民族的性情的表现,而且也是个人气质的表现。褚遂良的书法,正好也体现了这几点。也就是说,在他的书法艺术之中,既可以看到他所处的时代的风气,也是他那个阶层的贵族气息的展示,同时,也可以见出他自己的那种可以称为“唯美”的审美态度。与他作为政治家一样,在他身上体现了艺术家的气质。

遗憾的是,褚遂良几乎没有关于书法方面的论著传下来,以致于我们不能一目了然地知道他的书学主张。但褚遂良的父亲禇亮与欧阳询、虞世南为好友,这当然会影响到褚遂良的书法风格。

褚遂良与虞世南有过一次对话:“褚遂良亦以书自名,尝问虞世南曰:‘吾书何如智永?’答曰:‘吾闻彼一字直五万,君岂得此?’曰:‘孰与询?’曰:‘吾闻询不择纸笔,皆得如志,君岂得此?’遂良曰:‘然则何如?’世南曰:‘君若手和笔调,固可贵尚。’遂良大喜。”(《新唐书》卷一九八《欧阳询传》)这话可能一直在激励着褚遂良。

自有书法以来,人们便对它的美做出种种的探索:在汉、魏,人们对它的“势”赞美不已;在晋、南北朝,人们对“笔意”津津乐道;在隋唐,人们开始对书法的“结构”之美而感到赏心悦目。但是,他们显然还没有触及到一个更关键的问题:书法创作之中的“心”、“手”、“笔”之间的关系问题。如果说有,那可能是由虞世南开始。虞世南著有《笔髓论》,其中“契妙”一节说:

“字有态度,心之辅也;心悟非心,合于妙也。借如铸铜为镜,非匠者之明;假笔转心,非毫端之妙。必在澄心运思至微至妙之间,神应思彻,又同鼓琴,纶指妙响,随意而生;握管使锋,逸态逐毫而应。学者心悟于至道,则书契于无为。苟涉浮华,终懵于斯理也!”这是由艺术的形态方面向艺术的根源之地进发的一种标志。因此,褚遂良同虞世南一样,更多地注意到了艺术的修养问题、艺术的创造问题。他们明显地与“尚意”书家们面对的问题相一致了,而这正是中国书法创作史上的一个进步。再引虞世南《笔髓论》中的另两节“释真”与“释行”,来揣摩褚遂良的书法创作:

……若轮扁斫轮,不徐不疾,得之于心,而应之于手,口所不能言也。拂掠轻重,若浮云蔽于晴天;波撇勾截,如微风摇于碧海。气如奔马,亦如朵钩。变化出乎心,而妙用应乎手。然则体约八分,势同章草,而各有趣,无间巨细,皆有虚散。这是一种多么抒情、多么轻灵的风格啊!“体约八分”,不就是含有浓厚的隶书笔意么?“皆有虚散”,晚年的褚遂良,不正是就这样地由质实而走向虚散么?

乃按锋而直引其腕,则内旋外拓,而环转纾结也。旋毫不绝,内转锋也;加以掉笔联毫,若石璺玉暇,自然之理。亦如长空游丝,容曳而来往;又似虫网络壁,劲实而复虚。右军云:“游丝断而能续,皆契以天真,同于轮扁。”又云:“每作点画,皆悬管掉之,令其锋开,自然劲健矣。”由书法的意象之美,到书法的笔法之美,便铸造了褚遂良的优美的书风。

褚遂良书艺的最为突出的特色为“空灵”。梁巘《评书帖》中说:“褚书提笔‘空’,运笔‘灵’。瘦硬清挺,自是绝品。”书法的空灵,正是通过运笔与提笔而体现出来的。

在欧书或虞书之中,我们都找不到明显的运笔的痕迹。但是褚遂良却不同,他不掩饰用笔的痕迹,甚至乐于强调这种痕迹,以表现他所倾心的活泼节奏,一起一伏,一提一按,造成一种韵律,异常明快。像孙过庭《书谱》中要求的“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衂挫于毫芒”,在褚遂良的书法之中,体现得是最为彻底的。

褚遂良比虞世南或欧阳询的机遇都要好。他可以在优游不迫的生活之中,纸、墨、笔都极其精良,在面对一张纸时,可以仔细地考虑每一点一画如何处理。因此,他的书法表现的是一种风度,一种最微妙、最飘忽的心情的变化。

按照这样的意味去看褚遂良的作品时,我们便要惊讶于这些作品,没有一件不是杰作:它自成一个世界,一个整体。当褚遂良将他的书法艺术推向它的最高峰时,他便以这种种的美,建成他的书法境界:没有一点铺张,一切都是那么单纯、自然和平静,并不要求艺术有意想不到的强烈的刺激,要求用笔、风格、线条都有新奇的效果,它不过是在纸面上,以笔锋展开一种优美至极的舞蹈——它的妙处,就在于它的潇洒自然,即不仓惶失措,也不锋芒毕露。它让人看了,觉得只是一种为之微笑的境界,以及一种精致的趣味。

鲁公网安备37020202370222号

鲁公网安备37020202370222号