手串:新兴器物中的隐藏规律

自序

王大鸣著

文化发展出版社的编辑约我写一本关于手串的书,其实是给我出了一道挺难的难题。于是,我开始试着去接触一些玩儿手串的年轻人,想得到一点儿时髦的手串玩儿法和串友们发明的一些讲究,毕竟手串是一种新兴的器类,谁都有发现其中某些规律的可能。有一次,我在一个摊位上与一位同样是逛摊儿的年轻人交谈,我问他:

“你觉得手串应该怎么玩儿?”

“没别的办法,只能用手盘出包浆来。”

“有了包浆以后呢?”

“再让它上色。”

“上色以后呢?”

“接着盘呀,让包浆厚点儿、颜色变成漂亮的深红色。”

“再以后呢?”

"……"

年轻人显然懒得继续回答我这无聊的提问,其实他不知道,也没想弄清楚再以后将会发生什么。

手盘→出包浆→上颜色→再手盘→出更厚的包浆→出更好的颜色……这样简单而循环往复的玩儿法,就像是小松鼠跑的那个转笼,虽然玩儿的兴致挺高,却永远是没有尽头的单调重复和兴趣桎梏。很有可能在不久的某一个时间节点,曾经让高涨的热情席卷华夏的串友们黯然地选择了退伍,因为他们终于发现,手串已经玩得没意思了。

现在的网络、电视与出版等各种媒体,对手串的介绍可谓纷繁复杂、五花八门,什么都能往上招呼。如果把这些内容粗略地划分,大概可以归纳为两种:一种是手串的具体玩儿法;另一种是关于材质真伪、优劣的辨识。我是这样认为的:对于更多的串友来说,手串的玩儿法没有对与错的区别——说到底不就是用手盘捻珠子么,只要了解一些注意事项,比如有些材质不宜长时间地用水浸泡、不要曝晒、不要上油就行了,除此之外,怎么玩儿都没有问题。就说金刚菩提子,当初在和尚手里不就是拿捏、盘捻着诵经么,谁还真把这树子当成宝贝,没事还要用刷子刷、用油闷?仔细想想就会明白,那些所谓的“玩儿”法其实挺可笑,可以相信,不信也没关系;而对于材质真伪、优劣的辨识也不是件多难的事情,只要多看、多记、多上手,用不了多久就能掌握其中的规律——久病都能成医,鉴别一下材质的真伪优劣还能把人难死?问题是,现在绝大多数的串友都止步于简单的手串面前,没有办法再向前推进一步。尽管有那么多的文章提供材质上、玩儿法上的指导,也都不足以使串友的热情维持长久。因为当前更多的串友玩儿手串,几乎都是凭借着一股热情和时髦,没有建立明确的未来目标作为热情的后续支持。这就有点儿像我们生活中的走路,如果有了明确的目的地,一鼓作气地走上十里八里路没有问题;如果是漫无目的的散步,大概半个小时就歇了。当务之急是要弄清楚,就算把手串玩儿出包浆,甚至挂了瓷,后面还想怎么着呢?是再进一步纵深发展,还是云烟过眼地算了。如果想继续深入探讨其中所涉及的某些学问,那么手串的形制太简单,材质又过于庞杂,进步很难;放弃又于心不甘,很有可能深深地陷入鸡肋泥沼之中不能自拔。假如在玩儿手串时就已经未雨绸缪地初步掌握了一些杂项收藏的基本能力,比如对材质特征的鉴定、对器物断代基本方法的了解,而不仅仅是手串包浆、上色那点儿事,那么很有可能自然而然地将兴趣的关注点从手串逐渐调整到杂项的某一器类之上,顺理成章地完成以手串为跳板而进入杂项收藏的转身。

我也与一些年轻的串友聊过此类的话题,他们手里掌握着不多的积蓄,也都想搞点儿手串以外的收藏,但是又担心鉴定过于深奥复杂,不敢贸然涉足。其实,每个玩儿手串的串友都无可避免地会遇到一些鉴定方面的判断,比如黄花梨材质的海黄与越黄、紫檀材质的小叶檀与大叶檀、星月菩提子的水磨与干磨、是凤眼菩提还是酸枣核的替代品,等等。能够运用这些简单的判断思维对实物进行分析,就已经开始了收藏者对藏品的鉴定程序,只要再向前迈出一步,试着收藏一点儿你所喜欢的其他物件,比如对木材质感兴趣的人,就可以收藏一些老的木雕件;如果对翡翠感兴趣,也可以根据自己的经济实力适当买一两块翡翠件把玩收藏。一旦从对手串的兴趣成功地转移到了相近或相邻材质的古玩上面,你就会感到有更多好玩的、有兴趣的、未曾谋面甚至未曾听说过的杂七杂八等着你淘换,你真的能感觉到逃出转笼后眼界的开阔、呼吸的畅快。唯一后悔的,就是感觉到胜利大逃亡来得有点儿晚了。

这些,就是我写这部《文玩手串的材质、收藏与把玩》动笔之前的一个身在曹营心在汉的构想。我想利用介绍各种手串材质的机会,从杂项收藏的角度、用收藏者的思维形式来介绍手串(包括念珠)的材质以及常用的鉴定方法。撰写这十余万字的最终目的,不是要告诉串友读者对手串应该怎样购买和怎样收藏——如果读后真的以为就是这样,那将是我写作的失败;我希望我的读者能够以这本书为跳板,纵身一步跨到杂项收藏的领域中去。果真如此,我会感觉我的写作目的达到了。

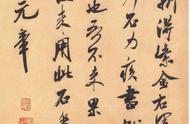

王大鸣2014年10月 序于沽上燕居室

鲁公网安备37020202370222号

鲁公网安备37020202370222号