蒙顶甘露:记忆深处的时光印记

甘露

——

茶境拾遗

将光阴封存于记忆深处

——阿冉

当别人知道我是从川农茶学系毕业后,我不止一次被问到是否亲手炒制过甘露,说来遗憾,在我不短的求学生涯中,实际上亲手炒过的也只有三锅茶,且每锅都是毛峰。

为了不浪费资源,我们初学制茶时都是学校提供的鲜叶,多为一芽三叶,随意地摊晾在茶厂里。有时候水份多了,遇上了教学课时,便要多抛少闷,两百度的锅温遇上了腾腾的水蒸气,手又轻易离不得,且要感知温度和湿度,又不能戴手套,一双手没有一根指头不烫起泡的;有时候萎凋过了头,水份倒是少了,多闷少抛,整个人都大汗淋漓,再加上挥锅干燥,一锅茶下来,手臂都得废掉。

及到后来,自己去茶园采茶叶,又因为太过惫懒且不懂技巧,加之茶园地小人多,鲜叶密度明显不足,烈日炎炎下暴晒了两个小时也采不到一斤茶叶,从此对制茶热情全无。于是,若不是要应付实操考试,我是绝不会去炒第二锅茶作为考前练习的,由此可知,我口中的第三锅茶也不过是另一种考试答卷罢了。

然而,时隔三年,我没想到我与制茶会以另一种形式遇见。

2月底,受到朋友的邀约,我带着相机回到了久违的名山。从选叶到摊晾、从萎凋到杀青、从揉捻到做形,每一个深深铭刻在脑海里环节在老茶人的手中得到一一呈现,那一刻,我恍然以为回到了大学时代,回到了川农茶厂,回到了青春正盛的年少时光。

朋友姓卢,是一位名山土生土长的年轻茶人,那位制茶的老茶人便是他的父亲。朋友因生长环境的耳濡目染,自小便爱与茶打交道,除了对甘露、石花、黄芽、川红等传统川茶如数家珍,更是通读古今茶著,熟知南北名茶,是一位让我颇为佩服的同龄人。然而见到了卢叔叔,我才知,朋友此前为何说,在他父亲面前他亦不敢轻易言茶。

卢叔叔轻易不做茶,因而即便朋友手上有各种资源、做各种茶叶,也从未把这极为难得的手工甘露推向市场,只有少数关系极好的朋友才能得此殊荣,珍藏了那么几两。

为了不辜负卢叔叔的制茶手艺,朋友一大早便守在茶青交易市场的门口,一篓一篓地挑选鲜叶,即使不惜重金,直到午市已散,他也仅仅收了一篓合他心意的鲜叶。

同行的茶友捡起一个芽头指给我看,说这好的芽头,上端必然泛黄,这说明其生长环境已经达到了一定的海拔高度,其后又指着芽头下方略微散开的芽叶,告诉我说这是芽花(茶芽初绽),是优良芽头最自然最优美的状态,然后他又掬了一捧芽头起来,一边叹芽头匀净整齐、嫩绿明亮,一边惋惜道怎么他就没有收到这么好的鲜叶。这番作态,倒是打消了我们苦苦收不到极品茶青的郁闷。

等到了家,朋友立马找出摊晾的竹筛,将好不容易才收到十来斤茶青小心摊晾。

因最近的天气极好,采下的芽头均不沾一丝水气,待我们吃了饭,喝了茶,这芽头也经摊晾萎凋至显出淡淡的清花香来。于是卢叔叔两口子,一个添柴烧火,一个筛选茶叶,默契十足地配合开来。

筛选出的芽头

待锅温上来了,卢叔叔用手背试了试锅里空气的温度,待到灼热的空气已经烫手,这才将芽头倒进炒茶专用的锅里,闷抛结合,将茶杀青。

我们知道,杀青阶段完成后便是揉捻。一般是将杀青好的茶叶放入编织细密的竹筛之中趁热揉捻,此时茶叶温度还保持颇高,茶叶柔软,最易揉捻。

可是我却迟迟等不到卢叔叔取出杀青叶,待我仔细一看,却发现他在滚烫的锅中便换了团揉的手法,竟是直接在炒锅中开始揉捻。这一刻,我终于明白朋友的话。也许他懂的茶类比卢叔叔更多,却独独做不到面对一款茶如此随心所欲,让茶在手中任其揉搓。

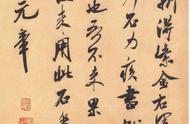

锅中揉捻

一款甘露从杀青到做形竟全程都在炙热的炒锅里完成,要知道锅内温度可达180℃,没有积年的制茶功底,要做到这一点何其之难。

当炒干的茶叶蜷曲着紧结的条索,在阳光下纤毫毕现,芽头经炒制之后显出嫩芽的绿黄,又因浑身披豪被银色掩盖些许,躺在手心,如同熟睡的婴儿,等待着被水注入第二次生命。

当蜷曲的芽头在杯中缓缓舒展,最终又呈现出芽叶初绽的曼妙身姿来,那一刻,如同封印了岁月的魔盒被人打开,时光倒流,返老还童。

图文/阿冉

鲁公网安备37020202370222号

鲁公网安备37020202370222号